Chapter16 ケヴィンvs雷 Part2

作/Donato La Bella 文/渡部嵩大 監修/関浩一

第16話

ケヴィンと雷の試合のゲームカウントは4-4となっていた。雫との思い出を振り返り少し落ち着きを取り戻したケヴィンは、ブレイクのために立ち上がった。普段通りを心がけて落ち着いてラックを組み、いつものルーティンでブレイクの構えに入った。

その瞬間、頭上から何かにのしかかられたようにずんと体が重くなり、途端に息苦しさに襲われた。それが雷の能力によるものだとすぐに理解したケヴィンは、決して相手には屈しまいと自分に言い聞かせ、キューを強く出した。

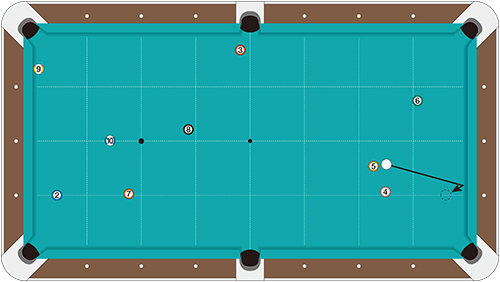

ところが、いつもケヴィンが見せるパワフルなブレイクとはいかず、ポケットできた的球は1球にとどまった。そして、他の球に手球が塞がれてしまったため、次の球を直接狙うことができなくなってしまった。

試合をすぐ近くで観ていた太郎は流れの変化をわずかに感じ取っていた。

「ついにプッシュアウトを使う時でしょうか。ここまではお互い素晴らしいブレイクを続けていたので、一度も使われないかもしれないと思っていたのですが。ブレイクの次のショットのみ、プッシュアウトを宣言すれば手球を先球に当てず、好きなところに撞くことができます。そして、相手はその配置から撞くかパスするかを選ぶ権利が与えられます。あまりにも難しいところにプッシュアウトすると、相手がパスをして自分が痛い目を見るのですが、易しすぎると今度は相手にみすみすチャンスを与えることとなってしまいます。プッシュアウトは絶妙な加減が求められますね」

ケヴィンは自分が本調子でないことを自覚していたため、セーフティを得意としているプレースタイルを生かすために落ち着いてプッシュアウトを選択した。そして、先球から離れたクッションに手球を近付けた。

「これは難しい配置だと思います。鷹上選手は譲るのではないでしょうか」

流れを雷に渡してしまうことをケヴィンは嫌ったのだと太郎は予想した。

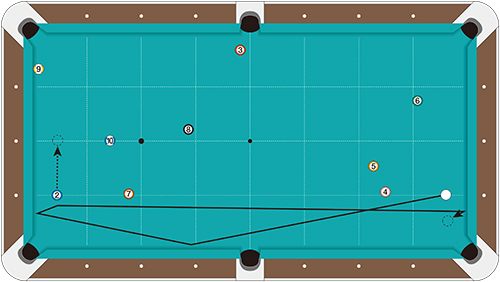

プッシュアウトを眺めていた雷は軽く鼻で笑うと、堂々と立ち上がった。

「セーフティのつもりか? やはりお前は地だな。そのような小細工で俺に敵うはずがないというのがまだわからないのか。興ざめだ。すぐに地を這いつくばらせてやるから安心するがいい」

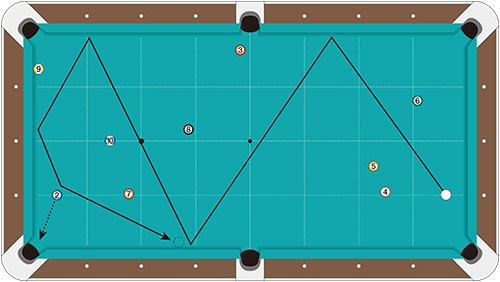

テンボールのルールに従い雷はコールをしたが、そこは思いもよらぬポケットだった。観客は首をかしげ、ケヴィンでさえも相手がどのようなショットを考えているのか見当がつかなかった。そして次の瞬間、ブレイクがと見紛うほどのスピードのショットが炸裂した。

稲妻が天と地の狭間を駆け巡るかの如く長クッションを高速で往復した手球は、最後に②をかすめ、宣言通りのポケットへと向かわせた。手球は次の的球へ完璧にポジションされ、文句のつけようがないショットとなった。あまりに人間離れしたショットに、歓声によって静寂が破られるまでにしばらく時間が必要だった。ケヴィンは、何か恐ろしいものを見るような目で、テーブルの一点をじっと見つめていた。

雷はこのゲームを取り、続くゲームもマスワリをして6-4とリードを広げた。そして、再びケヴィンのブレイクが回ってきた。先ほどのスーパーショットの衝撃はいまだ残っていたが、当然試合を諦めるようなことはなく、闘争心を燃やし続けていた。

そして傷付いた雫のために何としてもこの試合には勝たなければならないという思いもあった。気持ちを入れ直すかのように、ケヴィンは勢いよく立ち上

がりテーブルに向った。

息を整えてブレイクのルーティンに入るケヴィンの頭の中に、低い声が響いた。

「諦めの悪い奴だな。試合中体に苦しみや違和感を感じなかったか? その理由を教えてやる。お前は俺の仕業だとでも考えているだろうが、それは紛れもなくお前の中にある恐怖心だ。大地に根を深く張る大樹のような力でお前は大切なものを守りたいようだが、どうやらその根はお前が思うほど強くないみたいだ。友人の仇一つ取ることすらままならない。本当は自分一人支えることさえもできないんじゃないのか? 放っておいてもすぐに朽ちてしまいそうだ

な」

「黙れ!」

ふつふつとケヴィンの中で溜まっていたものがついに限界を迎えた。平常心を失った彼はブレイクに力が入り、再び状況を悪くした。力が入るあまり無理な選択をした彼はミスショットをし、そのまま雷からターンが返ってくることはなかった。気持ちが乱れた瞬間に、勝負は決していた。

こうして決勝はあえなくゲームセットを迎えた。

「鷹上の名を継ぐのはこの俺だ!もはや俺より強い奴などいない!」

観客や選手の誰もが取り残されたような会場で、ひとり雷だけがときの声を上げた。

雷の優勝で北海道オープンは幕を閉じた。